唐山大地震:历史的伤痛与不屈的精神

唐山大地震:历史的伤痛与不屈的精神

一、灾难降临

唐山大地震发生于 1976 年 7 月 28 日凌晨,里氏 7.8 级强震瞬间将唐山夷为废墟,造成巨大人员伤亡和财产损失,交通、水电等全部中断,震后还有多次余震。

这场突如其来的灾难,让唐山这座工业城市在短短 23 秒内遭受了毁灭性的打击。根据资料记载,唐山大地震共造成 242769 人死亡,16.4 万人重伤,7200 多个家庭全家震亡,4204 人成为孤儿。地震破坏范围超过 3 万平方公里,97% 的地面建筑、55% 的生产设备毁坏。交通、供水、供电、通讯全部中断,直接经济损失人民币 100 亿元。

唐山大地震发生在人口密集的工业区,且没有小规模前震,又在凌晨人们熟睡之时来袭,使得绝大部分人毫无防备。唐山地处地震灾害发生率相对较低的地区,很少建筑拥有较高抗震级别,而且整个城市位于相对不稳定的冲积土之上。地震不仅摧毁了唐山市区,还直接破坏了唐山周边的铁路运输,摧毁了方圆 6 至 8 公里的地区。许多第一次地震的幸存者由于深陷废墟之中,丧生于 15 小时后的 7.1 余震。之后还有数次 5.0 至 5.5 余震。在地震中,唐山 78% 的工业建筑、93% 的居民建筑、80% 的水泵站以及 14% 的下水管道遭到毁坏或严重损坏。地震波及唐山附近许多地区,秦皇岛和天津遭受部分损失,距震央 140 公里的北京也有少量建筑受损。

二、艰难救援

(一)军民齐心

唐山大地震发生后,十几万解放军官兵、数万名医务人员和各方支援人员迅速奔赴灾区。他们在艰苦的条件下全力展开救援,涌现出了许多感人至深的故事。

驻扎在辽宁省锦西飞机场的原海军一航校三团五中队的官兵们在接到命令后,迅速组建救援队。他们一路艰难急奔唐山,在途中历经河水上涨、等待舟桥部队架浮桥等困难,还在山海关机场停机坪上短暂休息,尽管跑道上有飞机起飞的巨大噪音,他们也因疲惫而未被吵醒。最终,经过一路艰难跋涉,于 1976 年 8 月 1 日正式进入唐山开始救灾。

海南籍基建工程退伍老兵们在唐山大地震后,作为中国人民解放军抗震救灾部队的一部分,第一时间投入到抗震救灾中。他们从市郊到市区 100 公里的路程,在卡车上晃了 4 个多小时才抵达唐山市区。在救援工作中,条件十分艰苦,战士们用手挖、铁锹和洋镐等原始工具进行救援,亲手抬过的尸体众多,双手全是血,衣服上也结满了白色的汗渍。饮食无法保证,空投的食物先发给老百姓,战士们再吃,有的战士因水土不服拉肚子,但他们依然坚持投入到抗震救灾中。

铁道兵汽车团的战士们在接到命令后,迅速行动。驻河北省滦平县的独立汽车第二营五连接到命令,紧急出动 30 辆黄河车,运送第 11 师第 53 团官兵及机械设备和物资到灾区,抢修铁路。在运送途中,道路拥堵,走走停停,一整夜只走了一百多公里。进入唐山市的玉田县和丰润县,看到的是一片废墟,荒无人烟,让人心情沉重。进入灾区后,还要面对难闻的气味,尽管每人戴五层口罩并洒上酒精,依然难以忍受,但他们咬牙坚持。

(二)英勇壮举

汽车兵许逢友所在部队在救援途中遭遇诡异事件。他们在距离唐山只剩下十几公里时,所有车辆突然熄火。战士们检查车辆却未发现任何故障,此时一阵阴风吹过,卷起漫天尘沙,汽车灯也开始忽明忽暗。就在众人疑惑之时,通讯兵传达命令让车辆转移到路边原地待命,所有战士坐进车里,掩耳闭眼。许逢友好奇走进浓雾中,差点被巨石砸中,随后听到若隐若现的马蹄声,仿佛千军万马在厮杀。这时两个身穿中山装的中年男人出现,告知他前面有阴兵借道,让他赶紧回车上去。

老兵李升堂在唐山大地震紧急救援中力挽狂澜。唐山机场在地震中遭到严重破坏,李升堂大胆提出在紧急情况下越权动用一架外来的军用运输机去北京报信儿。在恶劣的天气条件下,他果断决定起飞,一切由他负责。飞机降落后,中央领导当即决定组织抢险队及救护队,数万大军迅速向唐山集结。李升堂带领战友们担负起脱离雷达后的飞行指挥重任,在灾后的 15 天中,他们共指挥 3000 多架次救灾飞机安全起降,数量超过了过去 3 年飞机起降次数的总和,创造了航空史上的奇迹。中央军委为唐山场站航行调度室荣记 “集体一等功”。

三、震后影响

(一)社会恐慌

唐山大地震的消息迅速传遍全国,引发了全国范围内的紧张情绪。各地纷纷成立地震观察站,人们时刻警惕着可能再次发生的地震。在极度惊恐中,人们度过了一个个不眠之夜。学校组织学生在操场上搭建简易帐篷,工厂也暂停生产,安排工人在空旷地带轮流值班。许多家庭举家搬迁到农村或郊外,以躲避可能的危险。街头巷尾,人们议论纷纷,分享着各种关于地震的传闻和应对方法。一些迷信的说法也开始流传,进一步加剧了社会的恐慌情绪。

(二)经济损失

唐山大地震使城市功能陷入瘫痪,97% 的地面建筑、55% 的生产设备毁坏,直接经济损失达 100 亿元。交通、供水、供电、通讯全部中断,给震后的救援及重建带来了巨大困难。工业方面,唐山 78% 的工业建筑被毁坏,许多工厂的设备被砸坏,生产停滞。例如,天津第二毛纺织厂主要车间钢筋混凝土立柱大部分震酥断裂,屋顶、墙体倒塌,汽电系统全部切断;天津化工厂聚氯乙烯车间电石炉工段钢筋混凝土框架全部倒塌,设备砸坏。农业方面,地震引发的地质灾害破坏了大片农田,如汉沽区大田公社大王大队,震后喷砂冒水,大片农田毁坏。商业方面,商店、超市等商业设施被摧毁,商品供应中断。此外,地震还对周边地区的经济造成了影响,秦皇岛和天津遭受部分损失,距震央 140 公里的北京也有少量建筑受损。

四、历史意义

(一)推动改革

唐山大地震的发生,无疑给当时的中国带来了巨大的挑战,同时也成为推动政府体制改革的重要契机。这场灾难充分暴露了中国政府体制在应对重大自然灾害时的不足之处。地震发生后,中国政府深刻认识到加强地震预警和救援系统的紧迫性和重要性。

在地震预警方面,政府加大投入,加强科研力量,致力于提高地震监测技术和预警能力。通过建立更加完善的地震监测网络,提高监测设备的精度和灵敏度,以便能够更早地发现地震迹象,为民众争取更多的避险时间。

在救援系统方面,政府进行了全面的优化和升级。一方面,加强了救援队伍的建设,提高救援人员的专业素质和应急处置能力。不仅增加了救援人员的数量,还通过培训和演练,使他们能够在复杂的灾害环境中迅速、有效地开展救援工作。另一方面,完善了救援物资的储备和调配机制。建立了多个应急物资储备库,确保在灾害发生时能够及时将物资运送到灾区,满足受灾群众的基本生活需求。

此外,政府还提高了灾害管理的效率。通过建立统一的指挥协调机构,加强各部门之间的协作配合,实现了信息共享、资源整合,从而能够更加高效地组织开展抗震救灾工作。同时,政府还加强了对灾害管理的规划和指导,制定了一系列应急预案和灾害应对措施,为今后应对类似灾害提供了有力的制度保障。

这些体制改革措施的实施,不仅提高了中国应对地震等自然灾害的能力,也为国家的可持续发展奠定了坚实的基础。

(二)精神传承

唐山大地震激发了社会团结与互助的精神,唐山人民在这场灾难中铸就了伟大的抗震精神。这种精神成为中华民族宝贵的财富,激励着后人在面对困难和挑战时勇往直前。

在地震发生后,唐山人民展现出了无私奉献、患难与共的高尚品质。他们不顾个人安危,纷纷投入到抗震救灾的行动中。许多人在废墟中救出了被困的群众,有的甚至为此付出了生命的代价。在灾后重建的过程中,唐山人民更是团结一心,互帮互助。大家共同努力,克服了重重困难,用自己的双手重建了家园。

唐山抗震精神体现了公而忘私的奉献精神。在灾难面前,唐山人民舍小家为大家,为了集体的利益毫不犹豫地奉献出自己的一切。许多党员干部身先士卒,冲锋在前,带领群众抗震救灾,充分展现了共产党员的先锋模范作用。

唐山抗震精神还体现了百折不挠的奋斗精神。面对满目疮痍的家园和巨大的人员伤亡,唐山人民没有被困难打倒,而是以顽强的毅力投入到灾后重建中。他们勇敢地面对各种困难和挑战,不怕挫折,不怕失败,经过多年的努力,终于让一座新唐山屹立在世人面前。

唐山抗震精神更是一种勇往直前的进取精神。唐山人民在抗震胜利后,没有满足于现状,而是继续前进,不断追求更高的发展目标。他们积极探索创新,努力推动经济社会的快速发展,使唐山成为一座现代化的城市。

这种伟大的抗震精神,不仅激励着唐山人民不断前进,也成为全国人民乃至全人类的精神财富。在新时代,我们要继续传承和弘扬唐山抗震精神,以更加坚定的信念、更加顽强的意志、更加务实的作风,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

-

- 历史上的“唐宋八大家”应该如何排名?

-

2025-10-08 14:22:13

-

- 一场改变英国历史的空中大决战!纳粹德军为何输掉了不列颠空战?

-

2025-10-08 14:19:58

-

- 关于解决美国种族歧视历史根源与现状

-

2025-10-08 14:17:44

-

- 汀州-福建省八闽,客家人聚居地代表性城市,国家历史文化名城

-

2025-10-08 06:58:32

-

- 古代历史蒙古帝国之伊利汗国

-

2025-10-08 06:56:18

-

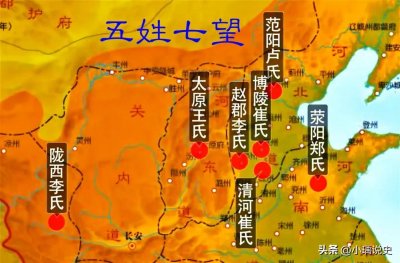

- 令唐太宗妒忌的中古第一门阀士族清河崔氏在历史上是怎样的存在

-

2025-10-08 06:54:03

-

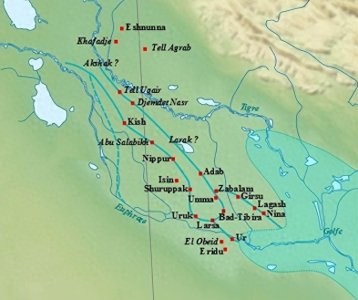

- 萨尔贡帝国:早于秦帝国2000多年的人类历史上第一个帝国

-

2025-10-08 06:51:48

-

- 河北历史名人 五十一 高熲

-

2025-10-08 06:49:34

-

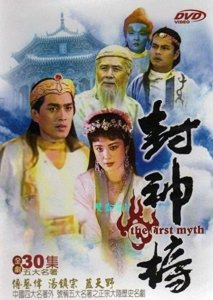

- 【重温经典】90版封神榜:人物角色解析与历史联系

-

2025-10-08 06:47:19

-

- 回到历史现场:纽伦堡审判的来龙去脉

-

2025-10-08 06:45:04

-

- 十月革命的具体历史意义究竟为何

-

2025-10-08 06:42:50

-

- 浅谈古希腊,十二神之一菲碧,在历史中的伟大影响

-

2025-10-08 06:40:35

-

- 探究武帝时期的政策,穷兵黩武的代价是啥?历史教训是否会重演?

-

2025-10-08 06:38:20

-

- 俄罗斯主要城市名称由来及历史沿革简要

-

2025-10-08 00:35:59

-

- 历史上的巴黎歌剧院:欧洲歌剧舞台的代表性建筑

-

2025-10-08 00:33:44

-

- 记忆:抗战中的第18军(序言)历史沿革

-

2025-10-08 00:31:29

-

- 三星历史完整追溯之完结篇——从面板巨人到手机王者(下篇)

-

2025-10-08 00:29:14

-

- 浅析斯堪的纳维亚半岛历史

-

2025-10-08 00:26:59

-

- 库尔德人是中东第四大民族,有2000多年的历史,他们一心想要建国

-

2025-10-08 00:24:44

-

- 努尔哈赤与皇太极与朝鲜的历史性对决——我国消失的瓦尔喀人(三

-

2025-10-08 00:22:29

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价