其实刘亦菲的花木兰妆容其实才是完美的还原了北魏的历史?

其实刘亦菲的花木兰妆容其实才是完美的还原了北魏的历史?

开我东阁门,坐我西阁床。

脱我战时袍,著我旧时裳。

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

——《木兰辞》节选

前几天凌晨,迪士尼发布了真人版《花木兰》的第一支预告片。作为首个“亚裔公主”,刘亦菲饰演的花木兰的真人影化版受到了全球大量的粉丝关注。

#刘亦菲的妆容#频上热搜榜,似乎中国网友对于电影版的花木兰妆容不太买单,造型一出现,刘亦菲的剧照被截图变成了各种表情包。甚至也有不少人在说魏晋时期,为什么要去模仿唐代妆容,而同时期的复原电视剧,长安十二时辰却大受好评和追捧,到底为什么会这样呢?

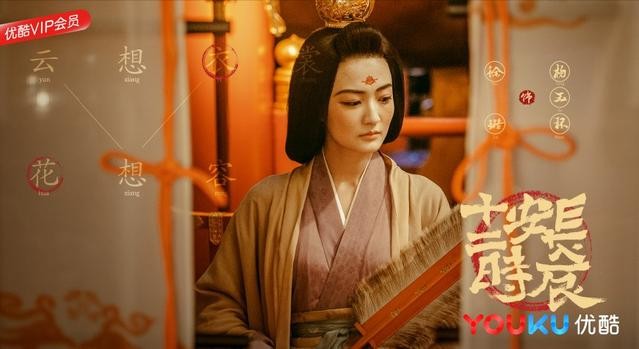

《花木兰》剧照

在我看来,长安十二时辰的妆容是很精致的,化妆的手法比较现代,渐变都过度的很好,所以比较符合现在审美。然而刘亦菲花木兰的这个其实就有点戏剧性,不仔细看的话会不会觉得很像我们在博物馆中看到的陶俑呢?且当时的化妆产品不精进,妆品相对比较粗糙,化妆器具也是,如果真的回到那个时代,可能大概真的就是这样吧。

《长安十二时辰》剧照

花木兰是北魏人,时值北魏太武皇帝时期。北魏经过孝文帝的改革,社会经济得到了发展,人民生活较为安定。但是当时北方的游牧民族柔然族不断南下骚扰,在北方民族入侵、玄学佛家盛行的背景下,时代动荡融合,因此美妆风格从秦汉时期的质朴素颜,逐渐变得萎靡迤逦,出现各种诡异妆容:额上贴“额黄”、鬓畔化“斜红”。就连男人,也会敷粉施朱,史上罕见。

国家宝藏中对唐代面妆的解释

魏晋南北朝是指从公元220年曹丕代汉,到公元589年隋灭陈统一全国,共369年。这一时期基本上处于动乱分裂状态。先为魏、蜀、吴三国呈鼎立之势。后来,司马炎代魏,建立晋朝,统一全国,史称西晋,不到四十年遂灭亡。司马睿在南方建立偏安的晋王朝,史称东晋。在北方,有几个少数民族相继建立了十几个国家,被称为十六国。东晋后,南方历宋、齐、梁、陈四朝,统称为南朝。与此同时,鲜卑拓跋氏的北魏统一北方,后又分裂为东魏、西魏,再分别演变为北齐、北周,统称北朝。最后,杨坚建立隋朝,统一全国,方结束了南北分裂的局面。如此的战乱频仍,动荡不安,一方面使社会经济遭到相当程度的破坏。但另一方面,由于南北迁徙,民族错居,中央集权的统一大帝国不复存在,也加强了各民族之间的交流与融合,开阔了人们的眼界与知识,使思想上的禁锢被打破了。

汉代以“仁”为本的儒学信仰出现了危机,对人生意义的重新思索,把魏晋思想引向了玄学。如果说儒家所追求的理想人格是个体绝对地服从于仁义道德,以此为最高价值的表现,那么魏晋玄学所追求的理想人格则恰好是要批判儒学的虚伪,打破它的束缚,以求得人格的绝对自由。正如宗白华先生曾指出的那样:”汉末魏晋六朝是中国历史上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此也就是最富于艺术精神的一个时代。”另外,由于天下大乱,人命如草,佛教虽然有着很多不宜的宗教迷信成分,但伴随其同来的文学、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、绘画、服装乃至妆饰等异域文化,却给汉文化注入了巨大的活力。佛教给中国文化与艺术领域带来的影响是巨大而深远的。

一、面妆

《北齐校书图》 佛妆

佛妆造型还原

在这种时代背景下,妆饰文化呈现出一派求新求异,充满自由想象的崭新景象。在女子面妆方面,魏晋南北朝创造了一系列前所未有的新奇名目,如“斜红妆”“额黄妆”“寿阳妆”“碎妆”“紫妆”“佛妆”“黄眉墨妆°“徐妃半面妆”等,大多形象古怪,立意稀奇。其中“佛妆”“额黄妆”与发式中的“螺圈”和“飞天圈”等都是受佛教的影响而创作的,充满了浓郁的异域风情。在化妆品制作方面,北魏贾思勰所著的《齐民要术》一书,为我们介绍了许多详尽的制作方法,既是一部丰厚的文化遗产,也说明魏晋时期化妆品的制作已经达到了一个非常高的水平。可以这样说:在中国化妆史上,魏晋南北朝是一个最富创意与想象力的朝代。随后到来的大唐盛世的妆饰高潮,如果没有魏晋南北朝时积累起来的丰厚基础,是不可能达到的。

二、发式

在发式方面,汉代女子的垂醬已不再流行,巍峨的高髻开始在女子的发式中独领风骚。而且多喜爱把头发盘成环形,或一环、或数环,然后高耸于头顶,作一种凌空摇曳之状。虽高耸而不臃肿,显得俊秀而挺拔。汉代流行的“垂臂”此时依然盛行,在顾恺之的《女史箴图》中我们便可以明显地看到脑后长长的随风飘舞的“垂臂”,再与此时流行的飘逸长鬓相搭配,可谓把那种飘飘欲仙、玉树临风、飘逸潇洒、秀骨清像的时代气质演绎得淋漓尽致。

由于政治混乱,朝廷更换频繁,此时的文人虽意欲进贤,却又怯于宦海沉浮,只得自我超脱。除沉迷于饮酒、奏乐、吞丹、谈玄外,更在妆饰上寻求宣泄,以傲世为荣。故披发又在男子中重新流行。另外,像“丫髻”这种原本是未成年小孩梳的发式,这时也开始在士人中盛行。而且,由于士族阶级与庶族新贵的极端腐朽荒淫,男子敷粉施朱的现象大兴,这在中国历史上是不多见的。

《女史箴图》还原,左图可见“垂臂”

中国古代女子的底妆主要有两种:铅粉和米粉。

我们常说洗净铅华,铅华说的便是古代女子抹在脸上的妆粉。早在战国时期,女子便开始使用铅粉来修饰自己的颜面。在盛唐时期,据说还流行过只敷铅粉的“白妆”。在现代,还可在受到中国唐代影响的日本艺妓妆容中看到。除了铅粉,还有一种将米研碎后加入香料制成的米粉。据北魏贾思勰《齐民要术》中记载,用大米调取葵子蒸后取汁,使其沉淀,制成一种洁白细腻的“粉英”,再用丁香花揉于粉中即成用来妆面的米粉。

在《花木兰》预告视频中不论是花木兰还是当时的贵族女子妆容对可以看到明显的粉底痕迹。现代人对于底妆的要求变高,妆效自然和成分健康都不可缺少。然而在古代受制于技术,女子为了追求白皙的妆容主要依靠铅粉,所以造成了现代人看来“脸和脖子两个颜色”的尴尬局面。

我们来看看网友用现代化妆品模仿的魏晋时期的妆容吧,当用现代技术均匀过度颜色以后,是不是看起来就顺眼很多呢?

网友做的魏晋时期的妆容

额黄和梅花妆

《花木兰》中的未过渡的粗糙感

在魏晋南北朝这个以谜之审美著称的时代,它的妆容审美略带奇异但又总是给人带来意外的惊喜,其中最具代表性即为晓霞妆,晓霞妆以其惊艳度不仅在当时引起热仿更是为后世唐朝的斜红妆的盛行提供了一定的审美基础。

晓霞妆的源起就是建立在那个时代开放包容,追求个性的审美背景下,展开了一个意外而又惊喜的爱情故事成就了那时的晓霞妆,那一抹“斜红”,也让它就此登上了中国历史美妆的舞台。

据张泌《妆楼记》记载,斜红来自于三国时期一个十分得魏文帝曹丕宠爱的宫女薛夜来,她不小心撞上水晶屏风,在额角上留下伤痕却依然备受曹丕宠爱,宫女们看着羡慕不已,于是都用胭脂模仿起薛夜来额上伤痕的样子,斜红由此而来。

看特写是完全没有过渡的

晓霞妆是位于眉尾至两鬓间的面妆,后被世人慢慢演变成为了更加具象化的妆容描述,斜红。斜红是指女子眼角两旁各画一条竖起的红色新月形面饰。南朝梁简文帝《艳歌篇十八韵》诗:“分妆间浅靥,绕脸傅斜红。”

历史存料极为有限,为了让作品更加符合那个年代的风格,影视作品也只能根据现存的资料进行一定量的复原。尽管大多数人都是在吐槽此次《花木兰》中的妆容惨不忍睹,我却觉得这仅仅是不符合当代的流行审美罢了,国外剧组可以做到去了解中国传统文化去完成这样的妆容,已实属不易了,希望大家在吐槽的同时也可以多给刘亦菲打打气。

-

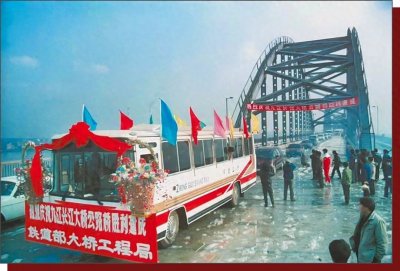

- 九江历史上的今天 · 1月16日 · 九江长江大桥建设始末

-

2025-10-08 23:24:10

-

- 话说历史文化名城云州

-

2025-10-08 23:21:55

-

- 保守主义和革新主义在世界范围内的历史发展

-

2025-10-08 23:19:40

-

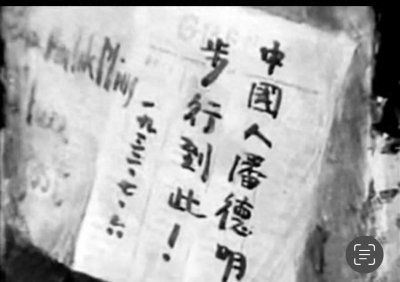

- 人类历史上徒步环游地球第一人———潘德明

-

2025-10-08 23:17:26

-

- 历史的天空 是什么导致了晋朝的灭亡?

-

2025-10-08 23:15:11

-

- 九大姓朱的历史名人

-

2025-10-08 23:12:56

-

- 晚清老照片:历史上最残忍的酷刑——凌迟处死。

-

2025-10-08 23:10:42

-

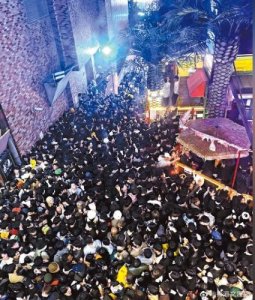

- 人类历史十大踩踏事故

-

2025-10-08 23:08:27

-

- 历史不忍细看,郑成功到底是大忠大义的孤臣还是自私自利的军阀?

-

2025-10-08 14:37:57

-

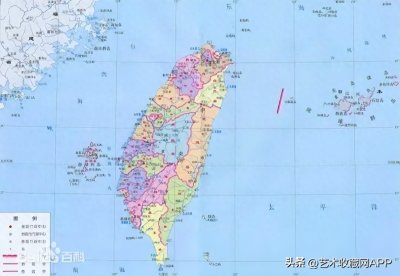

- 台湾是祖国领土不可分割的一部分,台湾的历史,你都了解多少?

-

2025-10-08 14:35:42

-

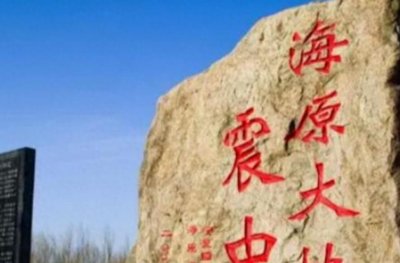

- 中国历史上最大的地震不是在汶川,也不是唐山,而是在山东

-

2025-10-08 14:33:27

-

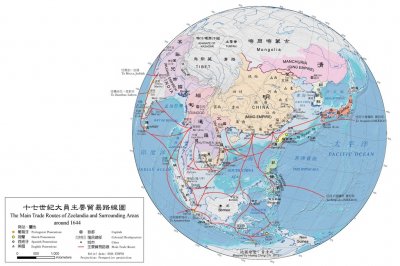

- 荷兰,曾经统治半个世界,世界历史上的小国天花板

-

2025-10-08 14:31:12

-

- 中国历史上十大名马

-

2025-10-08 14:28:58

-

- 历史故事传奇人物马皇后

-

2025-10-08 14:26:43

-

- 唐山大地震:历史的伤痛与不屈的精神

-

2025-10-08 14:24:28

-

- 历史上的“唐宋八大家”应该如何排名?

-

2025-10-08 14:22:13

-

- 一场改变英国历史的空中大决战!纳粹德军为何输掉了不列颠空战?

-

2025-10-08 14:19:58

-

- 关于解决美国种族歧视历史根源与现状

-

2025-10-08 14:17:44

-

- 汀州-福建省八闽,客家人聚居地代表性城市,国家历史文化名城

-

2025-10-08 06:58:32

-

- 古代历史蒙古帝国之伊利汗国

-

2025-10-08 06:56:18

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价