日月当空:武则天的大周幻梦与历史真实

日月当空:武则天的大周幻梦与历史真实

神龙元年(705年)冬,洛阳上阳宫的帷幕低垂,八十二岁的武则天在病榻上颁下最后诏书:“去帝号,称则天大圣皇后。”这位中国史上唯一女皇的谢幕,如同她横空出世的传奇——以惊世骇俗的方式打破性别桎梏,却在终点回归传统秩序。从感业寺的青灯古佛到万象神宫的至尊宝座,武则天的身影始终徘徊在历史真实与权力建构的迷雾之间。

武则天

权力天梯上的血色足迹

贞观十一年(637年),十四岁的武媚入宫为才人,太宗赐号“武媚”却未得宠幸。这段冷遇岁月锻造了她对宫廷政治的敏锐嗅觉。永徽二年(651年),借感业寺的晨钟暮鼓,她以“看朱成碧思纷纷”的诗句重获高宗垂青,完成从先帝才人到新君昭仪的惊险跨越。

显庆五年(660年)后,武则天逐步掌控实权。麟德元年(664年)处置上官仪,标志着“二圣临朝”格局确立。上元元年(674年)加号“天后”,其《建言十二事》涉及农业、科举、外交,显露出超越后宫的政治视野。但通往权力巅峰的每一步都浸透鲜血:废王立武、逼杀长孙无忌、鸩毙亲子李弘,这些事件在《旧唐书》中构成“毒虐淫丑”的叙事链条。

天授元年(690年),六十七岁的武则天完成终极蜕变。洛阳紫微城内的铜匦吞吐着祥瑞符命,释教《大云经》成为女主临朝的理论武器。当“武周”取代“李唐”,明堂顶端的金凤终于压过传统礼制的九龙。

重构秩序的女性统治术

武则天创造了独特的统治符号体系:自创“曌”字彰显日月当空的至尊意象,明堂建筑群突破周礼规制,洛阳取代长安成为政治中心。这些空间政治学实践,暗含着突破性别限制的文化密码。

科举制度改革显露其政治智慧:首创殿试、武举、南选,将录取人数扩大五倍,使山东寒门与江南士子涌入官僚系统。这些举措既瓦解关陇集团,又为开元盛世储备了姚崇、宋璟等能臣。但酷吏政治的阴影始终存在,来俊臣编撰《罗织经》的十年间,狄仁杰等重臣亦难逃牢狱之灾。

女性意识觉醒带来矛盾遗产:她用“娘子军”戍卫宫禁,允许妇女参加封禅,却将太平公主作为政治筹码。北庭都护府的设立巩固了西域统治,但晚年纵容张昌宗兄弟,暴露权力机器的脆弱性。

历史记忆的性别滤镜

宋代史家的道德审判塑造了传统认知。司马光称其“僭乱天下”,朱熹批判“妇人干政”。这些评价将政治批判与性别歧视交织,使“牝鸡司晨”成为后世防范女主专权的警世标签。

二十世纪以来的重新解读打开新维度:陈寅恪发现其“关陇集团终结者”的历史作用,雷家骥指出武周政权实为“李唐体制的极端化”。女性主义者视其为突破性别壁垒的象征,但亦批判其通过“去女性化”达成权力认同——着龙袍、蓄面首的举动,本质上仍遵循男权社会的权力逻辑。

无字碑前的千年争议,恰是历史复杂性的绝佳隐喻。这位在男权史书中被妖魔化的女皇,既推行“劝农桑薄赋徭”的仁政,也制造过“一瓜杀三御史”的恐怖;既开创文化包容的盛唐气象,也埋下开元后期官僚膨胀的隐患。她的存在犹如棱镜,折射出帝制中国权力结构中性别、道德与政治的永恒纠缠。

乾陵无字碑

当现代游客驻足乾陵司马道,西侧述圣纪碑与东侧无字碑构成微妙对话。武则天用沉默对抗历史书写,却让后世在空白处读出了更丰富的可能——关于权力性别化的困局,关于突破传统所需的代价,关于女性在历史叙事中的永恒困境。这种矛盾的遗产,或许比明堂顶端的金凤更为不朽。

-

- 武则天:历史的传奇女性

-

2025-10-25 19:01:47

-

- 历史上最具魅力的8位演说家,他们的演讲改变了世界!

-

2025-10-25 18:59:32

-

- 中铁十局的历史变迁

-

2025-10-25 10:16:52

-

- 历史人物|朱家骅 24岁担任北大教授

-

2025-10-25 10:14:37

-

- 曹植与嫂子甄宓关系揭秘:历史真相究竟如何?

-

2025-10-25 10:12:22

-

- 历史研究有何意义

-

2025-10-25 10:10:08

-

- ###秦朝建立:中华历史上的首次统一

-

2025-10-25 10:07:53

-

- 西藏历史书上经常提到的“藏王”到底是个什么职务?

-

2025-10-25 10:05:38

-

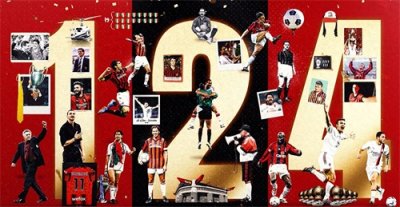

- 7座欧冠冠军奖杯,124年的历史,6:0国米4:0巴萨,他们就是AC米兰

-

2025-10-25 10:03:23

-

- 中外百名历史人物介绍——刘邦

-

2025-10-25 10:01:09

-

- 《琅琊榜》中,梅长苏最敬佩的祁王,在历史上是怎样的?

-

2025-10-25 09:58:54

-

- 日军大阪师团:故意放走40万国军,被日本历史学家称为“窝囊废”

-

2025-10-25 09:56:39

-

- 【东方博物馆之都】有历史、有颜值,这里是定鼎门遗址博物馆!

-

2025-10-25 01:06:34

-

- 中国历史上最奇特的宗教:白莲教,数百年来多次起义,屡禁不绝

-

2025-10-25 01:04:20

-

- 野史秘闻:《西施与范蠡:爱与历史交织的传奇》

-

2025-10-25 01:02:05

-

- 海狸推荐:《晚明》,好评如潮,百看不厌的穿越历史小说

-

2025-10-25 00:59:50

-

- 周培公帮助康熙平定三藩,历史上的结局是怎样的?

-

2025-10-25 00:57:35

-

- 清兵进关:一场历史的巨变

-

2025-10-25 00:55:20

-

- 罕见的20张历史老照片:令人大开眼界

-

2025-10-25 00:53:05

-

- 诸葛亮草船借箭是真的吗?揭秘历史背后的真相!

-

2025-10-25 00:50:51

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价