诸葛亮草船借箭是真的吗?揭秘历史背后的真相!

诸葛亮草船借箭是真的吗?揭秘历史背后的真相!

"草船借箭"——这个耳熟能详的故事,几乎成了诸葛亮"神机妙算"的代名词。赤壁之战中,诸葛亮凭借几条草船,轻松从曹操手中"借"来十万支箭,不仅解决了军中缺箭的燃眉之急,还让周瑜心服口服。然而,这个故事真的发生过吗?诸葛亮真的如此神通广大吗?今天,我们就来揭开"草船借箭"背后的历史真相。

"草船借箭":罗贯中的神来之笔

首先,我们要明确一点:"草船借箭"的故事并非出自正史,而是罗贯中在《三国演义》中虚构的情节。在《三国志》中,并没有任何关于诸葛亮草船借箭的记载。那么,这个故事是怎么来的呢?

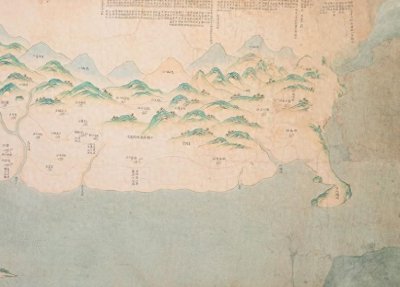

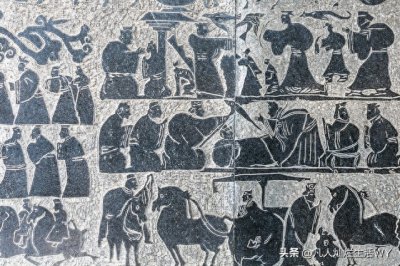

其实,"草船借箭"的原型来自孙权。《三国志·吴主传》中记载,建安十八年(公元213年),孙权与曹操在濡须口对峙。孙权为了探查曹军虚实,亲自乘轻船闯入曹军前沿。曹操见孙权船队整肃,担心有诈,不敢出战,便下令弓弩齐发,箭如雨下。孙权的船很快被射满了箭,船身因一侧过重而倾斜。孙权不慌不忙,下令调转船头,让另一侧也受箭,最终船身恢复平衡,满载而归。

这个故事原本是孙权的英勇事迹,但罗贯中为了突出诸葛亮的智慧,巧妙地将它移植到了诸葛亮身上,并加以艺术加工,变成了我们熟知的"草船借箭"。

草船借箭在现实中可行吗?

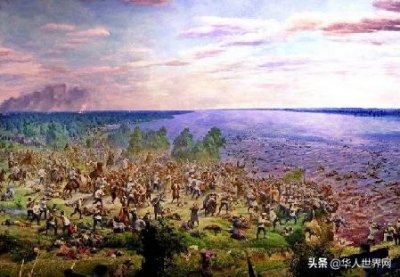

既然"草船借箭"是虚构的,那么,如果我们按照《三国演义》的描述,在现实中尝试"草船借箭",结果会如何呢?有人曾做过实验,试图验证这个计策的可行性。

实验者使用了一艘长12米、宽2.5米的木船,船身两侧插满稻草人,模拟诸葛亮的草船。在一个月黑风高的夜晚,实验者将船驶向"曹军水寨",并擂鼓呐喊,试图引诱对方放箭。然而,结果却让人大跌眼镜——曹军并没有放箭,而是派出一艘小船前来查看情况。实验者见势不妙,只好撤退。

通过这个实验,我们可以得出几个结论:

1. 曹军不会轻易放箭

曹操虽然多疑,但也不会轻易浪费箭矢。面对不明船只,曹军更可能先派小船侦查,确认敌情后再决定是否攻击。

2. 草船无法承受十万支箭的重量

根据实验测算,一艘长12米、宽2.5米的木船,最多只能承受5000支箭的重量。如果要"借"到十万支箭,至少需要20艘这样的木船。而《三国演义》中,诸葛亮只用了20条船,显然不符合实际情况。

3. 时间根本不够

《三国演义》中,诸葛亮仅用了一个晚上就"借"到了十万支箭。然而,实验表明,即使曹军全力放箭,一个晚上也根本无法完成这个任务。

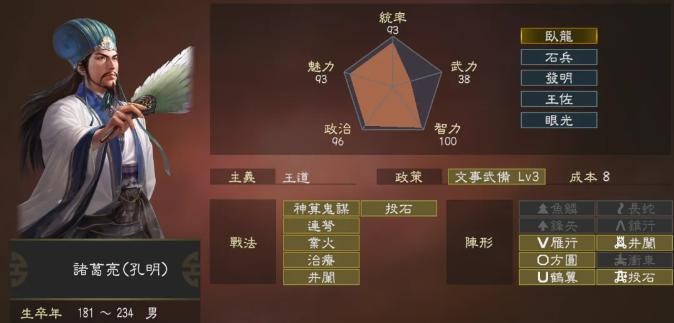

三国志游戏中诸葛亮形象

"草船借箭"背后的智慧

虽然"草船借箭"在现实中并不可行,但这个故事仍然充满了智慧,给我们带来了许多启示:

1. 善于利用对手的弱点

诸葛亮深知曹操多疑的性格,利用这一点成功"借"到了箭。在现实生活中,我们也需要学会观察对手的弱点,并加以利用,才能事半功倍。

2. 敢于创新,打破常规

"草船借箭"的计策体现了诸葛亮的创新精神。他没有被传统的思维束缚,而是另辟蹊径,找到了解决问题的独特方法。这种敢于打破常规的思维方式,值得我们学习。

3. 团队合作的重要性

在《三国演义》中,诸葛亮能够成功"借箭",离不开鲁肃的帮助。鲁肃不仅提供了船只,还全程配合诸葛亮的计划。这告诉我们,成功往往离不开团队的合作与支持。

结语:历史与虚构的交织

电视剧中诸葛亮

"草船借箭"虽然是一个虚构的故事,但它却深入人心,成为中国文化中智慧与谋略的象征。罗贯中通过这个故事,不仅塑造了诸葛亮"神机妙算"的形象,也让我们看到了历史与文学的交织之美。

在现实生活中,我们或许无法像诸葛亮那样"草船借箭",但我们可以学习他的智慧与胆识,善于观察、敢于创新、注重合作,从而在人生的战场上取得属于自己的胜利。

所以,下次当你听到"草船借箭"的故事时,不妨一笑而过,同时记住:历史或许有虚构,但智慧却是永恒的。

-

- 每天了解一位历史名人——许褚

-

2025-10-25 00:48:36

-

- 中华历史——上古时代

-

2025-10-25 00:46:21

-

- 台湾省自古都属于中国!历史已明确的表明

-

2025-10-23 05:13:45

-

- 春秋战国时期的历史成语典故荟萃

-

2025-10-23 05:11:30

-

- 有趣的什邡历史:在成都呆了一年,就被德阳拉走了

-

2025-10-23 05:09:15

-

- 一场悲剧:罗斯柴尔德家族的火灾与历史

-

2025-10-23 05:07:00

-

- 中国历史系列---元谋人(约170万年前)

-

2025-10-23 05:04:46

-

- 【音频】孩子每天听的历史词汇故事—春秋战国时期:渑池之会

-

2025-10-23 05:02:31

-

- 「历史上的今天」海兰泡惨案发生

-

2025-10-23 05:00:16

-

- 台湾新竹市:日据时代成长起来的城市,火车站有百余年历史

-

2025-10-23 04:58:01

-

- 拥有千年历史的城市布拉格,号称“千塔之城”

-

2025-10-23 04:55:47

-

- 世界历史常识,第39篇,法国资产阶级革命

-

2025-10-23 04:53:32

-

- 千年历史中的神秘职业——赊刀人

-

2025-10-22 18:59:12

-

- 历史上哪些风流人物,能称得上“鬼才”

-

2025-10-22 18:56:57

-

- 底特律活塞队发展历史:从辉煌到落寞,再到崛起

-

2025-10-22 18:54:42

-

- 历史上的新西兰国旗

-

2025-10-22 18:52:27

-

- 历史迷雾中的英雄赵子龙:探讨其各种传说中的死因

-

2025-10-22 18:50:13

-

- 我国历史上的辽国和金国,是如今的哪些省份?你知道吗?

-

2025-10-22 18:47:58

-

- 历史上秦昭襄王与秦始皇的关系

-

2025-10-22 18:45:43

-

- 历史百大巨星第四十三位普约尔

-

2025-10-22 18:43:28

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价