1860年“中俄北京条约”签订:沙俄强占中国领土的历史风云!

1860年“中俄北京条约”签订:沙俄强占中国领土的历史风云!

在历史的长河中,许多事件如流星划过,瞬间璀璨,却也留下了难以磨灭的痕迹。1860年,《中俄北京条约》的签订,正是这样一颗耀眼而又令人痛心的流星。它不仅让沙俄强占了中国40多万平方公里的领土,更在中国历史的画卷上,添上了一笔悲壮的色彩。接下来,让我们一起穿越时空,回到那个风云变幻的年代,看看这场历史大戏的背后故事。

一、历史背景:风雨飘摇的清朝

话说在19世纪中叶,清朝正处于“内忧外患”的风口浪尖。鸦片战争后,清政府如同一只被削去爪牙的猛虎,面对西方列强的侵略,显得无比脆弱。1842年,《南京条约》的签订,仿佛是给了清朝一记重重的耳光,国土被割、赔款如山,民心惶惶,朝堂之上,朝臣们忧心忡忡。

与此同时,沙俄在西伯利亚的扩张如火如荼,犹如一只贪婪的狼,虎视眈眈地盯着中国的东北边疆。1840年代末,沙俄已然控制了外东北的部分地区,清朝的边界如同一块被撕裂的布,风雨飘摇。面对如此严峻的局势,清政府的外交政策可谓是“捉襟见肘”,无计可施。

二、《中俄北京条约》的签订:强权下的无奈

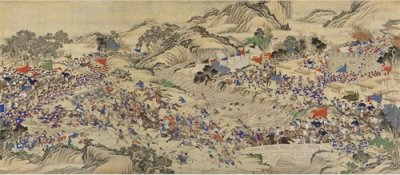

1860年,第二次鸦片战争如火如荼,清政府在强敌环伺之下,面临着生死存亡的考验。为了避免更大的损失,清政府被迫与沙俄签订了《中俄北京条约》。这一条约的签订,宛如一场“悲壮的屈辱”,让国人心如刀绞。

条约的主要内容可谓是“割地赔款,面目全非”。首先,清朝将外东北的大片领土,包括今外东北、库页岛及萨哈林岛南部,悉数拱手让给沙俄,足足40多万平方公里的土地,犹如一块块美味的蛋糕,被沙俄狼吞虎咽。其次,条约规定了中俄之间的边界线,沙俄的领土不断扩大,清朝的疆域则如同一片被蚕食的土地,渐渐消失在历史的舞台上。

更令人心痛的是,条约还赋予了沙俄在中国的领事裁判权,意味着沙俄公民在中国的法律事务将不受清朝法律的约束,犹如一只“飞扬跋扈”的大鸟,肆意妄为。这一系列的条款,简直是“毫无底线”,让清朝的尊严尽失,国民的心中更是充满了愤懑与无奈。

三、条约的影响:痛彻心扉的教训

《中俄北京条约》的签订,宛如一场“悲剧”,给中国带来了深远的影响。

领土的丧失:条约使得中国失去了外东北的广阔领土,犹如一位母亲失去了自己的孩子,痛心不已。这不仅是领土的简单割让,更是国家主权的严重受损。外东北的割让使得中国的国土形态发生了根本变化,后续的领土争端如影随形,成为了历史的“伤疤”。民族关系的紧张:条约的签订加剧了中国与周边民族的关系紧张,尤其是在外东北地区,满族、蒙古族等民族与汉族之间的矛盾愈加突出。沙俄的扩张政策如同一把“利刃”,划破了民族间的和谐,造成了民族关系的复杂化。外交政策的调整:面对外部压力,清政府不得不调整其外交政策,试图通过与西方列强的合作来维护国家利益。然而,这种合作往往是以牺牲国家利益为代价的,导致了更多的不平等条约的签订。清政府如同“树倒猢狲散”,在外交上屡屡遭遇挫折,国力愈加衰弱。民众反抗与觉醒:条约的签订激起了民众的愤怒与反抗,特别是在东北地区,汉族与满族人民共同抵抗沙俄的侵略。此时,民族意识开始觉醒,民众的心中燃起了“反抗”的火焰,为后来的反抗运动埋下了伏笔。

四、后续发展:历史的回响

《中俄北京条约》虽然在1860年签订,但其影响远未结束。随着时间的推移,条约的后果逐渐显现,尤其是在20世纪初,随着列强对中国的侵略加剧,领土问题成为了中国人民反抗外来侵略的重要原因。

甲午战争与戊戌变法:1895年,甲午战争后,清朝再次遭受重创,割让台湾及澎湖列岛给日本,进一步加深了对外侵略的恐惧。此时,戊戌变法运动也开始兴起,知识分子对国家命运的关注与思考逐渐加强,民众的觉醒与反抗之心愈发强烈。辛亥革命与民族觉醒:1911年辛亥革命的爆发,标志着中国人民反抗封建统治和外来侵略的决心。此时,民族意识和国家认同感逐渐增强,民众开始意识到必须团结一致,抵御外来侵略。历史的回响如同一曲悲壮的交响乐,激励着无数志士仁人奋起抗争。现代中俄关系:进入20世纪后,尤其是新中国成立后,中俄关系经历了多次波折。尽管在冷战时期两国关系紧张,但在近年来,随着全球格局的变化,中俄关系逐渐回暖,双方在经济、军事等领域的合作不断加深。历史的教训使得两国在合作中更加谨慎,珍惜彼此的友谊。

五、结语:铭记历史,展望未来

1860年的《中俄北京条约》是中国历史上一个重要的转折点,它不仅标志着清朝国力的衰弱,也揭示了列强对中国领土的贪婪与侵略。通过对这一事件的深入分析,我们不仅能够更好地理解中国近代史的复杂性,也能更深刻地认识到国家主权与领土完整的重要性。

历史的教训如同一面明镜,时刻提醒我们,维护国家的独立与尊严,是每一个中华儿女的责任与使命。希望通过对历史的回顾,我们能够更加珍惜今天来之不易的和平与发展,继续为国家的繁荣富强而努力。愿我们铭记历史,展望未来,携手共创美好明天!

-

- 中国历史上最残暴的人屠,将近800万人死于他的屠刀之下!

-

2025-09-30 14:51:08

-

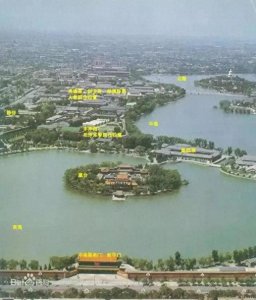

- 【历史】新中国成立后,中南海第一支便衣卫队。

-

2025-09-30 14:48:53

-

- 陕甘回 变再回首:惨痛的血泪史,历史的警示钟

-

2025-09-30 14:46:38

-

- 唐朝在政治方面的表现

-

2025-09-26 15:16:15

-

- 历史上的燕易后什么样子 选择了做孩子背后的影子

-

2025-09-26 11:02:05

-

- 少典的两个儿子竟然是华夏始祖

-

2025-09-26 10:59:50

-

- 祝融 象征着什么?历史

-

2025-09-26 10:57:36

-

- 死的最惨的5位历史名人,他被“五马分尸”,而他被“诛灭十族”

-

2025-09-26 10:55:21

-

- 姜姓发源和根源:是神农氏的后代_因寓居于姜水而得名

-

2025-09-26 10:53:07

-

- 唐高祖的历史地位及其对唐朝的影响

-

2025-09-26 10:50:52

-

- 隋朝的兴衰与灭亡:一段历史的反思

-

2025-09-26 10:48:37

-

- 杜甫草堂在何处 世界三十余所草堂最驰名的草堂在成都

-

2025-09-26 10:46:23

-

- 腐刑是一种怎样的刑罚:切掉生殖器(生理和心理的双重伤害)

-

2025-09-26 10:44:08

-

- 唐代为什么大家不愿意成为驸马呢

-

2025-09-26 10:41:54

-

- 胤禔:康熙最俊的一个儿子,却被囚禁26年

-

2025-09-26 01:35:16

-

- 卫青为什么被灭九族(卫家被灭九族和卫青的死有关系吗)

-

2025-09-26 01:33:02

-

- 瓦刺为什么那么容易就放朱祁镇回明朝?

-

2025-09-26 01:30:47

-

- 孙权为什么没有打下益州?

-

2025-09-26 01:28:32

-

- 戚夫人人彘后活了多久,被特殊照顾的她至少还活了三天以上

-

2025-09-26 01:26:18

-

- 王敦之乱反于武昌,历史上王敦是怎么死的?

-

2025-09-26 01:24:03

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价