“华北绿宝石”,三代塞罕坝人创造的世界奇迹

“华北绿宝石”,三代塞罕坝人创造的世界奇迹

这里是“河的源头、云的故乡、林的世界、花的海洋、珍禽异兽的天堂”;这里是京津冀防沙源、涵水源的“绿色长城”;这里是北方动植物物种的基因库;这里是“中国最美森林景观”。

这就是被誉为“华北绿宝石”的塞罕坝。

难以想象,六十年前,塞罕坝还是“飞鸟无栖树,黄沙遮天日”的人迹罕至的高寒荒原沙地!

难以想象,塞罕坝现在的112万亩森林、按1米株距可绕地球赤道12圈的5亿棵树木全部是人工植就!

塞罕坝是世界最大的人工林海,乃为人类生态文明建设史上的典型,2025年12月5日,中国塞罕坝林场建设者获得联合国环保最高荣誉——“地球卫士奖”。

三代塞罕坝人创造了“沙漠变绿洲”的人间奇迹,读罢他们的故事,除了感动还是感动!

01

塞罕坝位于承德市围场县境内,地处内蒙古高原浑善达克沙地的南缘。

“塞罕坝”是蒙古语与汉语的混合用语,“塞罕”是蒙古语,“美丽”的意思;“坝”是汉语“高岭”的意思。“塞罕坝”意为“美丽的高岭”。

历史上的塞罕坝,原本是一处既有森林,又有草原,既有河流,又有湖泊,既有山地,又有高原的河湖纵横、林茂草丰、动物种类繁多的天然名苑。

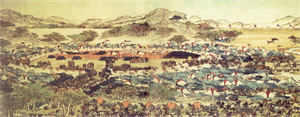

在辽、金时期,这里就曾作为皇家避暑狩猎之场所。公元1681年,康熙皇帝在兴安大岭(今日的塞罕坝)肇建了世界上第一个、也是迄今为止规模最大的皇家猎苑,这就是历史上著名的“木兰围场”。

清朝晚期,因吏治腐败,国势衰微,至道光四年(1824年),“秋狝礼废”。 木兰围场礼废后,朝廷对木兰围场逐渐疏于管护,咸丰年间,蒙古王公开始在木兰围场牧马。

同治二年(1863年),清王朝为了弥补国库空虚,木兰围场被开围放垦,致使木兰围场的自然生态遭到了严重破坏,加之连年不断的山火,木兰围场的森林、草原基本上已经面貌全非。

1932年,日本侵略者侵占承德后,又对木兰围场的森林资源进行了疯狂的掠夺性采伐,塞罕坝的天然林遭受重创,大片原始森林已是荡然无存。

到新中国成立时,塞罕坝地区已经彻底退化为一片苍凉的荒原沙地。

由于缺少了森林绿色屏障,浑善达克沙地的流沙不断南侵,塞罕坝也变成了风沙的源地,这里风疾、沙多,京津地区成为了沙尘暴天气的重灾区。

1960年,党中央和国务院高瞻远瞩,决定在河北省北部实施大规模的防风治沙、植树造林工程,以弧线方式构建一道护卫北京的绿色屏障。

地处严重沙化的高原寒冷地带的塞罕坝能不能造林?

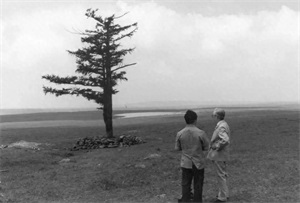

1961年10月末,国家林业部造林司副司长刘琨带领技术人员顶风冒雪在人迹罕至的塞罕坝高原上,苦苦查觅着森林生存的痕迹。

在摸爬滚打的第三天,在坝上红松洼奇迹般发现了一棵迎风顽强挺立的天然落叶松,树龄估计在150年以上。

刘琨激动不已地说:“这棵落叶松是树木可以成活的标本,它证明塞罕坝上能长出参天大树……今天有一棵松,明天就会有亿万棵松。”(这棵古松后被塞罕坝人称作林场的“功勋树”)

根据这次考察结果,1962 年2月14日,国家林业部正式组建林业部直属承德塞罕坝机械林场。

1962年9月开始,来自全国18个省市的127名大中专院校的毕业生,和承德地区242名干部与工人陆续“上坝”,开启了塞罕坝机械林场大规模治沙固土、植树造林的创业征程。

02

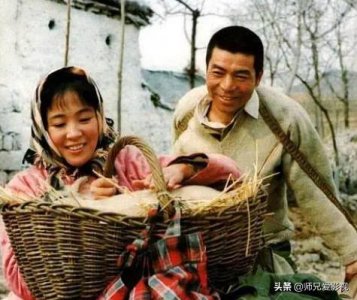

第一代塞罕坝人创业条件的艰苦和个人对家庭做出的巨大牺牲,其程度超乎世人的想象。

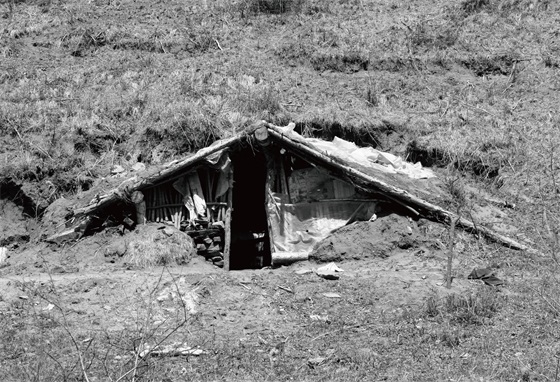

他们上坝时,还没有盖好的房屋居住,夏、秋季只能住在极为简陋的仓库、马棚、马架子、草窝棚,到了冬季或是住草坯盖的干打垒,或是依坡就势挖地窨子。

在零下40多摄氏度的冬季,晚上睡觉时,人们需要带上皮帽子,盖的被子冻成铁板一般。后来有人想出一个取暖的“绝招”,就是将挑选来的石头投进火中,烤热之后捡出,再将它放入被窝,这是他们发明的“热宝”。

没有食堂,人们只好在院子里支个棚子,再架上几口大锅做饭。一日三餐,塞罕坝人只能在露天吃饭。

当时,塞罕坝人常年的主食,基本是啃全麸黑莜面窝头,或是吃俗称“驴粪蛋儿”的黑莜面糊糊,青菜一日三餐只能吃清水煮土豆、白菜,或是咸菜。当时,人们如“能吃上点盐水泡炒黄豆,就是难得的美味了”。

他们常年喝的水,多是冰雪水、雨水和沟塘子水。在林区作业时,为解决饮水问题,人们在低洼处刨个坑渗水,等沙子过滤后才能饮用。

那时的塞罕坝人迹罕至,在林区工作和外出,只能靠步行、骑马、或是驴车。大雪“封山”之后,塞罕坝人与外界的联系几乎中断,基本上是处于半封闭、半隔绝的状态。

第一代积极响应祖国号召的100多名大中专毕业生,年龄最小的只有18岁,他们热血上坝,面对异常困苦的环境,没有人退却,甘愿把最美的青春献给塞罕坝。

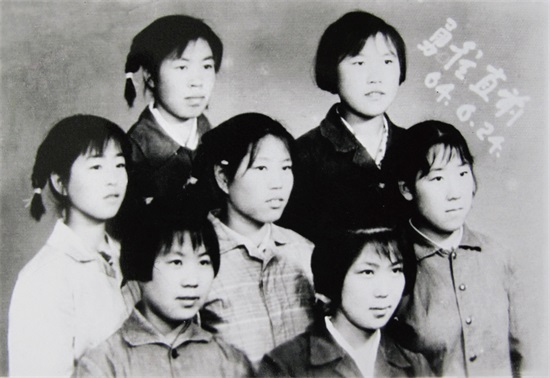

在塞罕坝,有“六女上坝”的感人故事。

1964年6月,正在承德市第二中学读高三的陈彦娴、甄瑞林、王晚霞、史德荣、李如意、王桂珍6位女同学,她们本是学习的佼佼者,听说塞罕坝机械化造林急需人手,便决定放弃高考,主动申请到塞罕坝林场工作。

六个青春勃发的高中女学生,不顾家人的反对,毅然加入了塞罕坝艰苦创业的大军。

在塞罕坝,寝难眠,食难咽,路难行,但六个坚韧的姑娘还是乐呵呵地坚持了下来。别人怎么干,她们就怎么干,稚嫩的双肩担负着与男人同样的重担。

在林场退休后的陈彦娴曾说:“虽然经历了很多艰苦和磨难,但我们从来没有后悔过当初的选择。”

“六女上坝”,本来7人申请,其中1人因身体原因未能成行

说到无悔的选择,塞罕坝第一任技术副场长张启恩更是令人敬佩。

1944年毕业于北京大学的张启恩,在国家林业部造林司任工程师,是林业部有名的才子。他的妻子张国秀和他是大学同学,在中国林科院植物遗传研究所工作。

他们有三个孩子,在北京和平里林业部家属院里有单位分配的住宅楼。

组织上动员他去林场,他二话没说,答应立即上坝。更让人意想不到的是,组织上原本只想让张启恩一人上坝工作,可他却执意要带上妻子和三个年幼的孩子。

林业部领导曾劝张启恩留下北京的住房,他却破釜沉舟,主动将地将北京住房交给林业部。

1967年春季造林时,张启恩在三道河口林场卸树苗,不慎从拖拉机上掉下来,右腿摔成粉碎性骨折,落下终身残疾,只能与拐杖为伴。

面对永不改“初心”的张启恩,有人曾做过多种假设:如果张启恩不离开北京,凭借他的人品和才华,或许可以升任高级领导干部;如果张启恩当时不把北京和平里的住房交给林业部,按现在北京二环房屋的市值……

张启恩和妻子对这些毫不后悔,他们只对子女充满了愧疚,因为孩子在塞罕坝读的是简易复式班,最后一个都没有考上大学且就业状况也不理想。

两个高级知识分子,为了祖国的事业,他们没有精力照顾子女,“献了青春献终身,献了终身献子孙”,这种巨大的付出与牺牲,不是每个人都能做到的。

为国家舍小家,这样的感人事例比比皆是。

中专毕业的董加伦,他1963年上坝。1970年,他和济南当工人的左桂芬结婚,从此,两人开始了婚后漫长的两地分居生活。

因为长年两地分居,他的小女儿不认这个爹。有一年除夕的晚上,董加伦从塞罕坝赶到济南过春节,孩子愣是不让董加伦进屋。无奈,董加伦在门外哭,妻子在屋里哭,直到女儿后来睡着了,董加伦才敢进屋。

后来,董加伦妻子因病过早地离开人世。从结婚到妻子去世,漫长的二十七年,董加伦和妻子在一起生活的时间总共不超过两年。可以说,董加伦的这辈子是完完全全地交给了塞罕坝。

三道河口林场党支部书记卢承亮,常年工作忙得不可开交,家中四个孩子,他只抱过大儿子半个小时,其他三个儿子几乎没抱过。

有一次因冰面崩塌,他和马一起掉进冰窟窿。他使出全身力气将马推上岸,自己却在冰水中挣扎了很长时间,最后才得以解脱,然而却落下了终身不愈的风湿病。

因工作长时间超负荷运转加之身上的老病后遗症,卢承亮退休后的第一年,便躺在了病床上,五年后病故。卢承亮病故后,家人把他葬在了塞罕坝,埋在了他亲手种下的松树旁。

03

“创业难,难于上青天。”塞罕坝机械林场的创业过程经历了一波三折。

在高寒荒原沙地上植树,没有任何经验可以借鉴,到底能不能成功,很多人心里没有底。

上坝第一年,也就是1962年,当年植树1052亩,成活率不足5%。1963年第二次植树1240亩,成活率仍不足8%。这意味着两年的植树造林失败了。

许多塞罕坝人开始心灰意冷。人们普遍认为,塞罕坝自然环境恶劣,植树成活率又低,治沙造林已没有多大希望,林场要“下马”之风,一时刮得人心惶惶。

在塞罕坝机械林场应该何去何从的关键时刻,林场党委用两辆大解放汽车用一个多小时的时间,把全体中层干部拉到林场东部的红松洼。空旷荒凉处,当年发现的那棵高大的古松迎风耸立。

落叶松下,党委书记王尚海说:“这棵树一劈两半,树皮黝黑,裂纹遍布。毫无疑问,几百年来遭遇过无数次风雪袭击、雨打雷劈,但它还是坚强地挺立到了今天。

“我看它就像我们革命者的脊梁,中华民族的脊梁!因为连续两年造林失败,有些同志的思想就动摇了,我们难道不应该学学这棵松树的品格吗?”

此时,誓师会现场的这颗松树,就如同中国革命的摇篮----井冈山上点燃的“星星之火”,重新点燃了塞罕坝人的梦想与希望。

会后,王尚海率先将妻子和五个孩子,从承德市内舒适的楼房中,举家迁到当时极为荒凉的塞罕坝林场。刘文仕、王福明等林场领导紧随其后也都把全家迁到坝上。此事震撼和感动了所有塞罕坝人,林场“下马风”从此销声匿迹。

林场技术人员分析了两次植树失败的原因:一是外来树苗“水土不服”,二是林场自己采用的“遮阴法”育苗属于“娇生惯养”,禁不起风吹沙打。

于是,一种全新的高寒地区“全光育苗”方案应运而生。所谓“全光育苗”,就是一年四季不借助任何遮荫和保护措施,完全在自然条件下育苗。只有这样,才能保证苗木的适应性与成活率。

树苗有了,栽在何处?

为了确保第三年的植树造林成功,党委书记王尚海和场长刘文仕带领技术人员,骑着马跑遍了整个塞罕坝,对造林地点进行精心选址。

经过考察,决定将造林主战场选在位于总场以东5公里,东、西、北三面环山,地势相对平缓且土质相对肥沃的千亩荒野。因该地域形如马蹄踏痕,因此得名“马蹄坑”。

1964年4月20日,“马蹄坑大会战”开始了。

120余名员工,分成四个机组,采取人休机不休,轮番上阵的方式进行植树。三十多个昼夜的奋战,谁都不回场部,大家都吃住在山上。

塞罕坝人在马蹄坑这片荒凉的坡地上,一次栽种了属于自己培植的落叶松516.2亩。7月初,林业厅的评估结果出来了,马蹄坑大会战栽植的落叶松成活率达到90%以上。

马蹄坑大会战取得胜利,老书记王尚海跪在山坡上号啕大哭。他哭的是塞罕坝人的几度付出终于有了回报,他哭的是苍天不负苦心人。

从这以后,塞罕坝每年的树木都在长高,林海不断地在延伸。

然而,没有想到,1977年,塞罕坝遭遇了历史罕见的天灾!

一场大雪凇,57万亩树木一夜之间被压弯折断,其中,20万亩树木完全被毁掉。

十几年的心血毁之一旦,塞罕坝人心如刀绞。

面对这一局面,林场党委迅速召集各分场党支部成员开会,共同分析形势、研究对策。

“只要人不倒,塞罕坝就不会倒!”在共产党员的榜样引领下,塞罕坝人冲向林场,清理树木,再次会战集中植树,塞罕坝在很短的时期内就重现了勃勃生机。

04

塞罕坝创业者是一个英雄集体,第一代创业者最质朴的情怀就是“把党交给的任务干好”,他们铸就的艰苦创业、科学求实、无私奉献的塞罕坝精神,不仅代代相传,而且与时俱进。

塞罕坝机械林场林科所所长戴继先,是恢复高考后的第一届大学生。

戴继先工作中不辞辛劳,节假日也从不休息。他跑遍了林场的各个林班、湿地和草甸,主持了林业区划、生物防火规划、森林资源调查、工程造林等多项林业技术工作。带领科研人员攻克了林场落叶松人工林经营问题及樟子松造林的难题。

多年的超负荷的工作,使戴继先积劳成疾,最终因病离世,年仅52岁。戴继先临终前,他留给家人的只是不停的埋怨:“你们真应该早点告诉我真实病情,我还有很多工作没有做完,还有许多事情没有交代……”

看到父亲的不舍与遗憾,儿子跪在父亲的床头哭着说,“爸,放心吧,您没干完的事,我接着干!” 2008年,戴继先的儿子戴楠大学毕业后,果然成为第三代塞罕坝人。

张利民,作为第二代塞罕坝人,他是技术创新能手。

在森林覆盖率已近饱和的情况下,他在建场以来从未涉及的土壤贫瘠的石质阳坡地块,启动了攻坚造林工程。

面对石质阳坡土薄、石多、干旱、风大等难题,张利民积极推广大穴整地、客土回填、挖石换土、容器苗造林等措施,五年中完成攻坚造林6881亩,苗木成活率达98%以上。

张利民还积极探索与研发了迹地机犁沟整地开沟器、容器苗挖坑机、高位修枝锯、机械清坡机等生产工具,显著提高了工作效率,有效降低了生产成本。

为探索提高林木生长量,缩短培育周期,张利民通过探索幼树施肥办法,有效提高林木生长量40%以上。

顾殿江是林场的一名采伐工,属于第二代塞罕坝建设者。

顾殿江通过自身的学习与钻研,成为了林场的一名技术员。有关林场生产的整地、造林、割灌、修枝、间伐等一系列工作,顾殿江处处留心,时时关注,终于练就了一身过硬的本领。

顾殿江平日里翻山越岭走在林间,他总是随身揣上笔记本,每到一片林地都认真记下这片林木的名称、林相、面积、特色标志等,本子上画满了各种独特的标记和符号。

经过顾殿江长时间的不懈努力,他已将塞罕坝不同的林区与不同的树木熟记于心,无论哪座山川、哪片林地、哪种树木,顾殿江都能随时并且准确无误地说出。因此,他成了塞罕坝机械林场公认的“活地图”。

进入21世纪以来,塞罕坝机械林场开始转变经营模式,从单一的林业产业开发,发展到生态旅游、森林碳汇等多业并举,走出了一条生态效益、经济效益和社会效益并重的绿色发展之路。

现今的塞罕坝机械林场,“80后”和“90后”的第三代塞罕坝人已成为林场建设和发展的中坚力量。他们既要守住绿水青山,又要开发金山银山。

于士涛是塞罕坝机械林场第一位“80后”总场副场长,他的成长经历是第三代塞罕坝人传承塞罕坝精神的一个缩影。

于士涛大学毕业,来到塞罕坝机械林场之后,踏踏实实从基层做起,从防火、防虫到管护,从育苗、整地到造林,每一个岗位都留下兢兢业业的身影。

于士涛的爱人付立华在北京有一份很理想的工作,到底谁“投奔”谁,曾相互“拉锯”了好几个回合。

有一次付立华来看于士涛,正赶上造林季。于士涛和大家在风雪里奋战十二个小时,回到宿舍,吃着方便面还在浑身打战。

付立华一下子扑到于士涛怀里,哭着说:“我以后天天给你做饭,和你一起守林子!”

如今,于士涛和付立华向往的“诗和远方”,就是这片朝夕相处的林海。

三代塞罕坝人用“沙漠变绿洲、荒原变林海”的实际行动,诠释了绿水青山就是金山银山的理念,铸就了牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神。

“天地英雄气,千秋尚凛然。”

有的英雄,轰轰烈烈,在史册上令人瞩目。有的英雄,只是默默无闻地躬耕在荒僻高原,他们从来没有梦想过成为英雄,但他们驰而不息、久久为功,汗水化为了奇迹!

-

- 唐宋诗词的兴盛及名篇佳作赏析推荐

-

2025-10-16 08:21:28

-

- 库兹涅佐夫号:俄罗斯唯一的“破旧”航母,为何普京不舍抛弃?

-

2025-10-16 08:19:12

-

- 犹太人究竟怎么回事?遭希特勒屠杀,后来阿拉伯国家一提就翻白眼

-

2025-10-16 08:16:57

-

- 中国姓氏文化的趣味小故事

-

2025-10-16 08:14:42

-

- 26岁相遇,28岁被迫分离,法国奶奶苦等中国恋人55年,83岁终于嫁给初恋,这

-

2025-10-16 08:12:27

-

- 关于长城的传说 关于长城的故事或传说

-

2025-10-16 08:10:12

-

- 8位师奶杀手现状:油腻秃顶大变样,有人夜店卖唱,有人卑微求职

-

2025-10-16 08:07:57

-

- 上海卖水果小哥获赠300万房产后续(水果摊主获赠老人300万房产)

-

2025-10-16 08:05:42

-

- 你还知道哪些中越战争影视呢?

-

2025-10-16 08:03:27

-

- 上海chinajoy展台美女(历届ChinaJoy最美ShowGirl大赏组图)

-

2025-10-16 06:59:34

-

- 俄国通古斯神秘大爆炸,有人说是特斯拉制造了这次爆炸

-

2025-10-16 06:57:19

-

- 这个土夫子去世近50年了,但他的传奇仍时常被提起,只因太玄幻吗

-

2025-10-16 06:55:04

-

- 好客山东旅行攻略(好客山东欢迎你)

-

2025-10-16 05:44:32

-

- 13岁女生喝下百草枯事件始末 9岁爆红网络17岁喝下百草枯

-

2025-10-16 05:42:17

-

- 美国签证免签旅行50个国家或地区【收藏】

-

2025-10-16 05:40:02

-

- 祝晓晗身高有多高 26岁山东姑娘祝晓晗

-

2025-10-16 05:37:47

-

- 罗永浩与王自如有什么恩怨(永远放不下的仇)

-

2025-10-16 04:20:39

-

- 日本松下的发展历程(企业简史几经浮沉)

-

2025-10-16 04:18:24

-

- 广西巴马长寿村到底好在哪里(遗落在人间的一片净土)

-

2025-10-16 04:16:09

-

- 深圳1988年发生情杀(1999年女子死于卧室)

-

2025-10-16 04:13:54

从人均985到遍地键盘侠,我在WP7吧看到了互联网的悲哀

从人均985到遍地键盘侠,我在WP7吧看到了互联网的悲哀 吴亦凡被全网封杀,妈妈吴秀芹上线几十次,网友说她做对一件好事

吴亦凡被全网封杀,妈妈吴秀芹上线几十次,网友说她做对一件好事 受贿1787万余元!联通资产运营有限公司原副总张清贵一审获刑11年半

受贿1787万余元!联通资产运营有限公司原副总张清贵一审获刑11年半 卡尔维诺:一位因口头表达能力差而走上写作道路的“苦行派”作家

卡尔维诺:一位因口头表达能力差而走上写作道路的“苦行派”作家 河南银保监局打出政策组合拳 全力支持稳住经济大盘

河南银保监局打出政策组合拳 全力支持稳住经济大盘 开天眼后到底能看到什么?震惊了千万人!不可思议!

开天眼后到底能看到什么?震惊了千万人!不可思议! 除了小龙虾,五一档竟然还有哲学与诗?

除了小龙虾,五一档竟然还有哲学与诗? 河北名山,爬山好去处,你去过几座?第一篇

河北名山,爬山好去处,你去过几座?第一篇 黄荣奇和史鸿飞,风格完全相反,却凸显出国内球员的一大问题

黄荣奇和史鸿飞,风格完全相反,却凸显出国内球员的一大问题