一口气看懂「中国历史」之清朝

一口气看懂「中国历史」之清朝

清朝是中国历史上最后一个封建王朝,由满族建立,历经入关前(后金时期)与入关后(1644—1912年)两个阶段。其统治以多民族统一和近代化转型失败为特点。

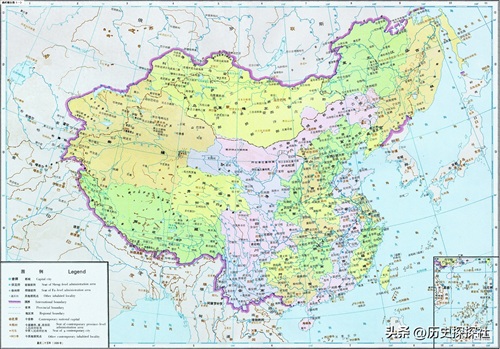

清时期全图(一)

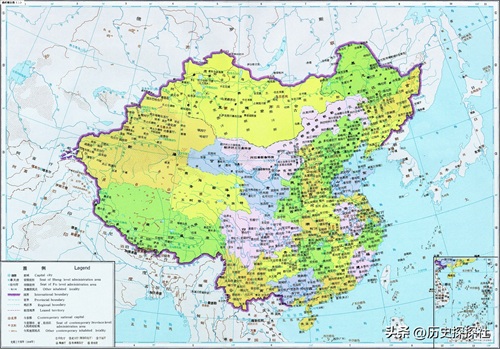

清时期全图(二)

疆域扩张期(1616-1760 年):从部落联盟到欧亚帝国

1.后金奠基与入关统一(1616-1664 年)

核心区域:努尔哈赤统一女真各部后,以赫图阿拉(今辽宁新宾)为中心,控制辽东半岛与松花江流域,面积约 252 万平方公里。战略突破:皇太极征服漠南蒙古(1635 年),获得蒙古骑兵支持,并通过松锦大战(1642 年)击溃明朝主力,为入关奠定基础。入关后的整合:1644 年多尔衮率清军入主北京,至 1664 年平定南明残余势力,控制长城以南汉地十八省,面积达 600 万平方公里,基本恢复明朝疆域。

2.康雍乾三朝的边疆整合(1662-1760 年)

东北边疆:康熙通过雅克萨之战(1685-1686 年)击败沙俄,签订《尼布楚条约》(1689 年),确立外兴安岭 - 额尔古纳河为界,保障了黑龙江流域主权。蒙古高原:多伦会盟(1691 年)将喀尔喀蒙古(外蒙古)纳入版图,设立乌里雅苏台将军辖区;雍正通过《布连斯奇条约》(1727 年)划定中俄中段边界,稳定外蒙局势。青藏高原:康熙驱逐准噶尔势力(1720 年),设立驻藏大臣;乾隆平定大小和卓叛乱(1759 年),将新疆纳入版图,设立伊犁将军,完成对西域的直接统治。西南改土归流:雍正大规模推行改土归流,废除土司世袭制,设立流官管理,强化对云、贵、川的控制。

鼎盛疆域:至 1760 年乾隆平定准噶尔后,清朝疆域达到极盛,总面积约 1316 万平方公里,形成 “东极库页岛,西极葱岭(帕米尔高原),北极外兴安岭,南极曾母暗沙” 的格局,涵盖今日中国全境及蒙古、俄罗斯远东、中亚部分地区。

疆域稳定期(1760-1840 年):多民族国家治理体系成熟

1.行政架构

内地行省:汉地十八省沿用明朝制度,设巡抚、布政使管理民政,总督节制军政。边疆特区:东北设盛京、吉林、黑龙江将军;外蒙设乌里雅苏台将军;新疆设伊犁将军;西藏设驻藏大臣,与达赖、班禅共治;西南保留部分土司,但改土归流持续推进。藩属体系:朝鲜、越南、缅甸等国为朝贡国,清朝保留宗主权但不直接统治。

2.治理创新

盟旗制度:将蒙古各部划分为旗,由札萨克(世袭贵族)管理,盟长由中央任命,实现 “分而治之”。金瓶掣签:乾隆制定《钦定藏内善后章程》(1793 年),活佛转世需经中央抽签确认,削弱宗教势力对政局的影响。新疆屯田:设立乌鲁木齐都统,推行军屯、民屯,促进边疆经济开发。

疆域收缩期(1840-1912 年):列强瓜分与主权丧失

1.不平等条约体系

东北与西北:《瑷珲条约》(1858 年)割让黑龙江以北 60 万平方公里;《北京条约》(1860 年)割让乌苏里江以东 40 万平方公里;《勘分西北界约记》(1864 年)割让巴尔喀什湖以东 44 万平方公里。东南沿海:《南京条约》(1842 年)割让香港岛;《马关条约》(1895 年)割让台湾及澎湖列岛;《展拓香港界址专条》(1898 年)租借新界 99 年。其他地区:琉球被日本吞并(1879 年);帕米尔高原被俄英瓜分(1892 年);云南、广西部分领土被法国侵占(1885 年中法战争后)。

2.边疆危机与应对

新疆建省(1884 年):左宗棠收复新疆后,废除伯克制,设立行省,推行郡县制,强化中央集权。台湾建省(1885 年):刘铭传任巡抚,推行洋务改革,修建铁路、学堂,增强海防。东北改制(1907 年):裁撤将军辖区,设立奉天、吉林、黑龙江三省,开放柳条边禁,鼓励移民实边。

3.外蒙古独立

1911 年辛亥革命后,外蒙在沙俄支持下宣布 “独立”,建立 “博克多汗国”;1915 年《中俄蒙协约》承认外蒙 “自治”,中国仅保留宗主权;1921 年苏联扶持蒙古人民党建立政权,1945 年《中苏友好同盟条约》迫使国民政府承认外蒙独立。

疆域遗产与历史影响

现代中国版图基础:清朝鼎盛时期的疆域为现代中国主权声索提供了法理依据,尤其是对新疆、西藏、蒙古的治理,强化了多民族国家认同。边疆治理经验:因俗而治与一体化改革相结合的策略,如盟旗制度、驻藏大臣、改土归流等,为当代边疆治理提供了历史借鉴。近代化教训:晚清的边疆危机暴露了传统王朝国家在应对西方殖民扩张时的制度性缺陷,推动了中国从 “天下观” 向现代民族国家转型。

数据对比:

1760 年鼎盛时期:约 1316 万平方公里;1912 年清朝灭亡时:约 1140 万平方公里;领土净损失:约 176 万平方公里,主要被俄、英、日等国侵占。清朝的疆域变迁不仅是军事征服与外交博弈的结果,更是中央与边疆、传统与现代碰撞的缩影,其历史经验深刻影响着中国的地缘政治格局与国家认同建构。

一、政治制度与统治特点

1. 中央集权与满汉二元体制

军机处(1729年设立):

雍正帝设军机处取代议政王大臣会议,实现"乾纲独断",标志君主集权达顶峰。八旗制度:

满洲根本(满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗),但后期腐化严重(如"八旗子弟"成纨绔代名词)。理藩院管理边疆:

设驻藏大臣(1727年)、伊犁将军(1762年),强化对西藏、新疆控制。

2. 民族政策

满汉分治:

满人住内城(如北京"旗人区"),汉人居外城;法律上满人享有特权。改土归流:

雍正时期在西南大规模推行,削弱土司权力(如鄂尔泰治云南)。

3. 政治危机与改革

晚清变法:

戊戌变法(1898年)、清末新政(1901—1911年)试图仿效君主立宪,但终告失败。皇族内阁(1911年):

13名内阁成员中9人为皇族,激化反清情绪。

二、经济发展与转型

1. 农业与人口

摊丁入亩(1723年):

废除人头税,刺激人口增长(乾隆末年破3亿,占全球1/3)。玉米、番薯推广:

缓解粮食压力,但加剧山区生态破坏。

2. 手工业与商业

江南纺织业:

苏杭"机户出资,机工出力"出现资本主义萌芽。十三行垄断外贸(1757—1842年):

广州一口通商,茶叶、瓷器、丝绸出口造就行商巨富(如伍秉鉴)。

3. 近代化尝试与失败

洋务运动(1861—1894年):

创办江南制造总局、轮船招商局等,但"中体西用"局限明显。民族工业兴起:

张謇办大生纱厂(1895年),荣氏兄弟面粉厂,受制于《马关条约》外资挤压。

三、文化成就与思想变迁

1. 学术与文学

考据学鼎盛:

乾嘉学派戴震、段玉裁注疏古籍,编纂《四库全书》(毁书甚于修书)。小说艺术:

《红楼梦》(曹雪芹)、《聊斋志异》(蒲松龄)、《儒林外史》(吴敬梓)。

2. 西学东渐

传教士活动:

汤若望任钦天监监正(明末清初),郎世宁绘宫廷画。同文馆(1862年)与留学生:

容闳促成留美幼童计划(1872—1881年),詹天佑等为代表。

3. 思想解放运动

维新思想:

康有为《孔子改制考》、梁启超《变法通议》冲击传统观念。革命思潮:

孙中山"三民主义"(1905年同盟会纲领),邹容《革命军》。

四、外交关系与屈辱历程

1. 朝贡体系的崩塌

鸦片战争(1840—1842年):

《南京条约》开五口通商,割香港岛,赔款2100万银元。甲午战争(1894—1895年):

《马关条约》割台湾,赔款2.3亿两白银,列强掀起瓜分狂潮。

2. 边疆危机

中俄《瑷珲条约》(1858年):

割让黑龙江以北60万平方公里土地。英国侵藏(1904年):

强迫签订《拉萨条约》,渗透西藏。

3. 外交转型

总理衙门(1861年):

首个近代外交机构,1901年改外务部。"以夷制夷"策略:

李鸿章联俄制日(《中俄密约》),但收效甚微。

五、军事制度与战争

1. 军事体系演变

八旗绿营腐化:

嘉庆年间白莲教起义(1796—1804年)暴露军队无能。湘淮军崛起:

曾国藩湘军、李鸿章淮军镇压太平天国,开启兵为将有。近代海军建设:

北洋水师(1888年成军),1895年甲午海战全军覆没。

2. 重要战争

统一战争:

灭南明(1662年)、平三藩(1681年)、收台湾(1683年)。对外战争:

雅克萨之战(1685—1687年)对俄胜利,签订《尼布楚条约》。

六、社会民生与变革

1. 社会结构

旗人特权阶层:

占全国人口2%,消耗20%财政。绅商阶层壮大:

张謇等实业家参与立宪运动。

2. 社会问题

土地兼并:

"富者田连阡陌,贫者无立锥之地"(乾隆朝御史奏折)。秘密会社:

天地会、哥老会反清,洪门致公堂影响至今。

3. 生活变迁

城市近代化:

上海租界电灯(1882年)、天津有轨电车(1906年)。习俗变革:

1905年废科举,1911年剪辫令,女子放足运动。

总结:清朝的历史地位

疆域贡献:奠定现代中国版图基础(含台湾、新疆、西藏)。制度遗产:行省制、改土归流、理藩院影响深远。转型教训:闭关锁国导致落后,改革迟缓终致革命。文化融合:多民族文化共存,《四库全书》集古籍大成。国际影响:茶叶丝绸改变世界贸易,移民潮形成海外华人社群。

清朝的兴衰史是一部传统帝国应对近代化的失败记录,其灭亡标志着中国两千余年帝制的终结,也为近代民族国家的构建提供了历史镜鉴。

-

- 韩国端午申遗成功?中国佳节被说抄袭,历史真相却如此乌龙

-

2025-10-21 06:11:54

-

- 历史上的5月13日

-

2025-10-21 06:09:39

-

- 浅论庞贝古城的出现和消失及对历史进程的影响

-

2025-10-21 06:07:24

-

- 3本苏联历史架空小说,鲜血染红的旗帜,钢铁是怎样炼成的

-

2025-10-21 06:05:09

-

- 历史上的庆恭皇贵妃:一代传奇后妃与她那不同寻常的后宫逆袭之路

-

2025-10-21 06:02:54

-

- 马歇尔计划实施的背景以及它的历史意义

-

2025-10-21 06:00:39

-

- 十六国-前赵:匈奴人的崛起与衰落,一段惊心动魄的历史

-

2025-10-21 05:58:24

-

- 十本可封神的历史网络小说!你看了吗?

-

2025-10-21 05:56:10

-

- 奇才队历史:一次叫奇才,一生是奇才

-

2025-10-21 05:53:55

-

- 【屈直采撷】中华民国历史上那些总统们(下)

-

2025-10-21 05:51:40

-

- 36个历史上最漂亮的“福”字,建议书法家收藏

-

2025-10-16 03:28:52

-

- 中国历史十大女英雄要知道

-

2025-10-16 03:26:37

-

- 历史上的刮骨疗毒

-

2025-10-16 03:24:23

-

- 历史上的帕劳国旗

-

2025-10-16 03:22:08

-

- 中国历史文化名村:西湾村

-

2025-10-16 03:19:53

-

- 中国历史上的十位杰出女性英雄!

-

2025-10-16 03:17:38

-

- 塔公寺寺庙建筑壮观,有着古老而悠久的历史

-

2025-10-16 03:15:24

-

- nba历史第一得分后卫是谁

-

2025-10-16 03:13:09

-

- 中国历史上,东北九省是怎么回事

-

2025-10-16 03:10:54

-

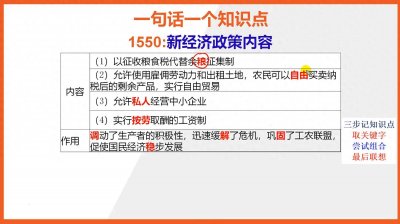

- 【九年级下册历史知识点记忆】新经济政策内容

-

2025-10-16 03:08:39

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价