【历史上的7月】唐山大地震

【历史上的7月】唐山大地震

唐山:废墟上生长的生命之城

1976年7月28日凌晨3时42分,唐山这座百万人口的工业重镇在23秒内被夷为平地。地壳深处积聚了四百年的能量在瞬间释放,相当于400枚广岛原子弹的威力撕裂大地,24.2万人永远沉睡在黎明前的黑暗中。这场灾难不仅改写了华北平原的地理面貌,更在中国人的集体记忆中刻下永不磨灭的烙印。

一、凝固在时空中的创伤现场

当第一缕晨光穿透粉尘,幸存者看到的不是熟悉的城市天际线,而是令人窒息的末日图景:铁轨如麻花般扭曲,四层高的矿冶学院图书馆仅剩阶梯兀立,凤凰山下的居民区化作连绵的瓦砾丘陵。在建国路百货商店废墟中,挂在墙面的时钟永远停在3时42分,破碎的玻璃柜台里,散落的"光荣"牌肥皂与"红灯"牌收音机保持着灾难瞬间的姿态。

开滦医院妇产科护士李秀兰回忆,她在余震中接生过七个新生儿,"产妇躺在露天的门板上,我们用床单围成临时产房"。这种超越生死的坚韧,在唐山市档案馆收藏的1152件地震实物中得到印证:变形的搪瓷茶缸、半融化的塑料凉鞋、写着"别等我"的烟盒纸,每个物品都凝固着生命最后的温度。

二、灾难中的文明觉醒

震后72小时,来自全国的283个医疗队、2万名医护人员在余震中搭建起300个野战医院。空降兵某部在无地面引导的情况下实施世界首次大规模盲降,15架运输机在能见度不足500米的条件下成功投送2000名侦察兵。这种国家动员能力背后,是计划经济时代特有的资源调配机制,但也暴露出专业救援装备匮乏的致命短板。

国际地震工程学会1986年报告显示,唐山重建采用的"内浇外挂"建筑工艺使抗震设防达到VIII度,这在当时发展中国家堪称典范。更具深远意义的是,这场灾难催生了中国首个《地震应急预案》,推动了地震预警系统的研发。2008年汶川地震中,绵竹汉旺镇的钟楼指针永久定格在14时28分,但此时中国已建立起覆盖全国的地震监测网络。

三、新唐山的精神胎记

今天的唐山抗震纪念碑广场,42米高的碑体象征着持续的警醒,19.76米高的副碑铭记着灾难年份。这种纪念不是沉溺伤痛,而是指向未来:唐山地震遗址公园保留的铁轨遗址旁,钢制紫铜雕塑《生命之光》用抽象线条勾勒出向上生长的力量。地震博物馆里,讲解员指着复原的防震教室说:"现在每个唐山孩子入学第一课就是应急避险。"

在唐山地震43周年时,当年从废墟救出5人的"倒挂哥"王彦修塑像揭幕。这座没有基座的雕像直接"生长"在地面上,正如涅槃后的唐山:2019年启用的城市超脑系统,能在地震波到达前30秒向全市推送预警;南湖中央的丹凤朝阳广场,曾是掩埋数万遗体的塌陷区。这座城市将创伤转化为守护生命的力量,用混凝土与钢筋书写着人类文明的韧性诗篇。

从1976到2023年,唐山的故事远超出灾难本身。当全球城市化进程遭遇气候危机挑战,这座废墟上崛起的城市提示我们:真正的文明进步,不在于征服自然,而在于学会与地球的脉搏共振。唐山的凤凰涅槃,正是人类在认知自身渺小过程中走向成熟的缩影。

-

- 1213国家公祭日缅怀先烈,铭记历史,珍爱和平,砥砺前行

-

2025-10-12 06:07:23

-

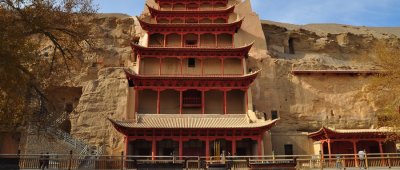

- 莫高窟的由来和历史

-

2025-10-10 13:48:39

-

- 历史上的陈塘关是哪里

-

2025-10-10 13:46:24

-

- 库里为什么不留杜兰特(库里杜兰特历史排名)

-

2025-10-10 13:44:10

-

- 9月7日(历史上的今天(9月7日))

-

2025-10-10 13:41:55

-

- 初一历史必背知识点

-

2025-10-10 13:39:40

-

- 长春出过什么名人(吉林长春历史名人)

-

2025-10-10 13:37:25

-

- 花样滑冰介绍(花样滑冰的历史起源文章讲解)

-

2025-10-10 13:35:10

-

- 老梁所有节目停播:被封杀(吐槽雷锋,讥讽焦裕禄等等历史人物)

-

2025-10-10 13:32:55

-

- 世界著名汽车品牌历史和车标(一)-阿尔法•罗密欧

-

2025-10-10 13:30:40

-

- 奥迪a4换代(奥迪A4换代历史)

-

2025-10-10 13:28:26

-

- 杨超越、孟美岐、吴宣仪最想毁掉的黑历史。

-

2025-10-10 00:52:40

-

- 历史上的12月14日

-

2025-10-10 00:50:25

-

- 中国历史上统治时间最长的王朝:文王拉车800步,天下800年

-

2025-10-10 00:48:10

-

- 欧洲史|莫斯科:俄罗斯首都,800年历史,著名古城,森林中的首都

-

2025-10-10 00:45:55

-

- 历史剪影2009年重大事件

-

2025-10-10 00:43:40

-

- 林允上节目回应恶评 黑历史为何却不影响其前途?

-

2025-10-10 00:41:25

-

- 斯诺克威尔士公开赛历史演变、赛制及相关问题简介

-

2025-10-10 00:39:11

-

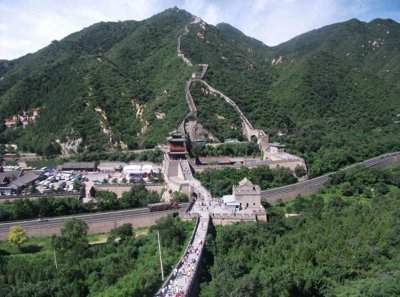

- 中国十大历史古迹,你知道几个呢?

-

2025-10-10 00:36:56

-

- 从秦国历史地图变化,看大秦如何从牧马奴隶到一统华夏的

-

2025-10-10 00:34:41

杨万里(南宋朝代著名诗人)

杨万里(南宋朝代著名诗人) 浅析耶和华和耶稣是一个人吗

浅析耶和华和耶稣是一个人吗 梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧

梁武帝与达摩的对话 梁武帝出家为僧 亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人

亚当:圣经中世上的第一个人类与第一个男人 教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球

教皇子午线──人类史上第一次瓜分地球 西汉天文学家落下闳生平介绍及评价

西汉天文学家落下闳生平介绍及评价